ピロティ・ランキング 2

埼玉県農林会館

設計:清家 清 竣工:1962年 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目12−9

岡山県庁舎

設計:前川國男 竣工:1957年 岡山県岡山市北区内山下2丁目4番6号

前川國男にとって、戦後、小さな建築が続く中で、神奈川県立図書館・音楽堂に続く、本格的な大建築である。

この岡山県の本庁舎は、9階建、19,940平方メートルという大建築だった。

しかも、敷地に恵まれ、のびのびとした設計ができた。

大きなファサードは、ガラス窓と金属のパネルで覆われている。

その中央にエントランスを兼ねた3層分の大きなピロティが作られた。

正面玄関の前、3階の高さに前庭を取り囲むように空中回廊が作られ、その下が、来館者を入り口へと導く通路になっている。

極めてユニークな装置だが、来館者を玄関に導く庇の役割をしている他、その上部の回廊は何を意図しているのか、残念ながら、その用途はイマイチよくわからない。

今は、回廊は閉鎖されていて、歩けないのは、残念。

3層分の大きなピロティから前庭、空中回廊を見る。

ピロティの大きなスケールがよくわかる。

ここで働く多くの人々、さらに来館者が必ずここから入って出てゆく、中央の出入口になっている。

ここで人々が出会い、すれ違ってゆく。

前川にとって、これほど大きなピロティはこの後も作っていない。

例のない、見事なピロティだ。

エントランス部分からピロティを見る。

ピロティへ近づく感じがよくわかる。

ピロティの性格として「居心地の良いところ」というよりも、

「ゲートの性格」の強いものだと思われる。

ピロティから裏の庭を超えて、議会棟が見えている。

ピロティには、ベンチも置かれ、時にここに休息し、会話が弾むこともある。

方角のせいで、裏庭の方が明るい。

庁舎には日陰の方から近づいてゆくことになる。

ピロティの向こうに中庭、そして正面に議会棟が見える。

中庭には、芝生の庭を挟んでベンチが置かれている。ここは、街の喧騒から切り離された静かな空間が広がっている。

ピロティの大きな2本の柱が極めて力強く印象的。

前川にとって、ピロティのある建築は、

岡山県庁舎(1957年)に続いて、

世田谷区役所(1959年)

京都会館(1960年)

山梨県美術館(1978年)

宮城県美術館(1981年)と続く。

こうして見てゆくと、岡山県庁舎が前川ピロティの出発点であること。

岡山の少し荒々しく、力強い、意気込みの大きさがよくわかるような気がする。

そして、さらにその後の世田谷、京都の洗練され、より磨かれた美しさも改めて実感できるのではないだろうか。

これらは、大切に使われている中で、世田谷だけが、取り壊されてしまったのは、なんとも残念なことである。

世田谷区庁舎のピロティの程よいスケール感がいかに貴重なものであったかが改めて実感できる。(小川 格)

東京大学生産技術研究所

設計:原広司 竣工:2001年 東京都目黒区駒場

東京大学というと安田講堂のある本郷キャンパスを思い浮かべると思いますが、目黒区の駒場公園を挟んで東に「駒場Ⅰキャンパス」、西に「駒場Ⅱキャンパス」とこちらも紛れもない東京大学です。駒場の両キャンパス共、様式主義の建築から現代建築まで非常に見所が多いのですが、今回の建築は駒場Ⅱキャンパスの生産技術研究所です。

幅50m、長さ220m。これが東京大学生産技術研究所のおおよその平面形ですが、コンクリートの四角い箱と形容しても間違いではないと思います。その前に「きれいな」と付け加えても良いでしょう。

実際、この建物は外観のほとんどがコンクリート打ち放しとガラスなのですが、コンクリートは白くきめの細かい質感で、素材がもたらすブルータルな印象はありません。ガラスの表情にも特徴があって、大面積のカーテンウォールと、壁に穿たれた正方形窓の大きく2種類ありますが、いずれも外壁と面一(つらいち)で納められているため、全体がツルンとした印象を持っています。その「ツルン」が「きれいなコンクリートの四角い箱」と思わせているようです。

原広司の建築と言えば、京都駅のアトリウム空間が代名詞だという人がいるでしょう。いや、粟津邸のスペーシーで前衛的なスタイルだという人もいるでしょう。

僕は両方に同意します。その上で、この東京大学生産技術研究所を見れば、京都駅のスペクタクルには及ばないものの、地下を含めた7層吹き抜けのアトリウムが建物のほぼ全長分に渡って光を落としており、また幾何学的な形態が連続するシークエンスからは粟津邸さえ想起されます。

その上で、シンプルで無理のない心地良さを感じます。どこで感じるのか?

ピロティです。

リボンのようにまっすぐ伸びた平面に、等間隔で建つ正方形断面のコンクリート柱。時折現れる筋交(すじかい)や壁もコンクリートです。床は濃灰色の尺角タイルですが、巾木に御影石が使われることで空間を引き締めてもいるようです。

広く開放的。それでいて、柱と屋根(天井)を持つ囲われた安心感。研究者たちが食事をし、お茶を飲み、時に議論をする。もちろん疲れた頭をぼうっとさせるためだけにピロティに降りてくることもあるでしょう。

決められた用途と機能に照らし合わせた時、建築計画上、ピロティは無駄な空間なのかもしれません。ただし無駄が不要とは限らない。むしろ、この我が国最高学府のピロティは、無駄な空間で無駄な時間を過ごすことからイノベーションが生まれることを期待されているのではないでしょうか。

余白のようなピロティの豊かさに、建築家は何らかの確信を持っていたに違いありません。(折戸和朔)

多摩美術大学図書館

設計:伊東豊雄 竣工:2007年 東京都八王子市鑓水

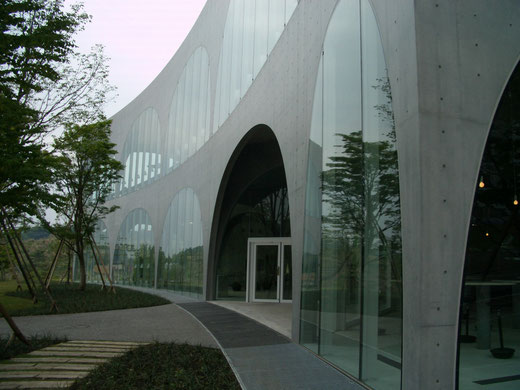

起伏のある緑に囲まれた、自然豊かな環境に、繊細なアーチの連続が現れる。

多摩美術大学のキャンパスに入ると真っ先に目に飛び込んでくる建築だ。

同大学大学院の教授だった伊東豊雄による設計。

同校のキャンパスを長年手がけてきた鹿島建設の力のこもった力作だ。

キャンパスのメインストリートに沿った壁面は大小のアーチが交互に連続し、全体が緩やかな曲面となっている。

シンプルにアーチ連続のみとなっている壁面にはその他の要素が全くない。

壁面をよく見ると、打ち放しコンクリートとガラス窓が同一の曲面で、ピッタリと連続しているのがわかる。

極めて高度で繊細な工事が要求されたに違いない。

建築の中に一歩踏み込むと壁面のアーチが内部にも連続し、大きなピロティの空間になっていた。

まるでハイヒールのように細い先端が接地しているだけだった。

そこには、近代建築の基本となる柱も梁もなかった。

梁と柱の機能をアーチ状の壁だけが担っていた。

ここに全く新しいピロティが出現したのだ。

ル・コルビュジエの提唱したピロティからかなり大きく飛躍したものだ。

ピロティが支えていたのは図書館だった。

多摩美が誇る芸術関係の豊かな蔵書、雑誌、カタログなどを収めた図書館だ。

ここも1階と同じ鉄筋コンクリートのアーチが連続する空間になっていた。

タマビ(多摩美)はムサビ(武蔵美)と常に比較される私立の美術大学の雄だが、ピロティの歴史においても独創的な建築を競うライバルだった。

(小川 格)

近代建築の楽しみ

近代建築の楽しみ